Des Lichtes webend Wesen, es erstrahlet

Von Mensch zu Mensch,

Zu füllen alle Welt mit Wahrheit.

Der Liebe Segen, er erwarmet

Die Seele an der Seele,

Zu wirken aller Welten Seligkeit.

Und Geisesboten, sie vermählen

Der Menschen Segenswerke

Mit Weltenzielen;

Und wenn vermählen kann die beiden

Der Mensch, der sich im Menschen findet,

Erstrahlet Geisteslicht durch Seelenwärme.

Rudolf Steiner, aus dem 1. Mysteriendrama ›Die Pforte der Einweihung‹, 1910 (GA 14)

Das Symposium ›Joseph Beuys und der Nationalsozialismus‹

findet statt Sa./So., 31.01/01.02.2026, 09:00-17:00 Uhr – ohne Hans Peter Riegel.

Näheres finden Sie hier.

Neuerscheinung:

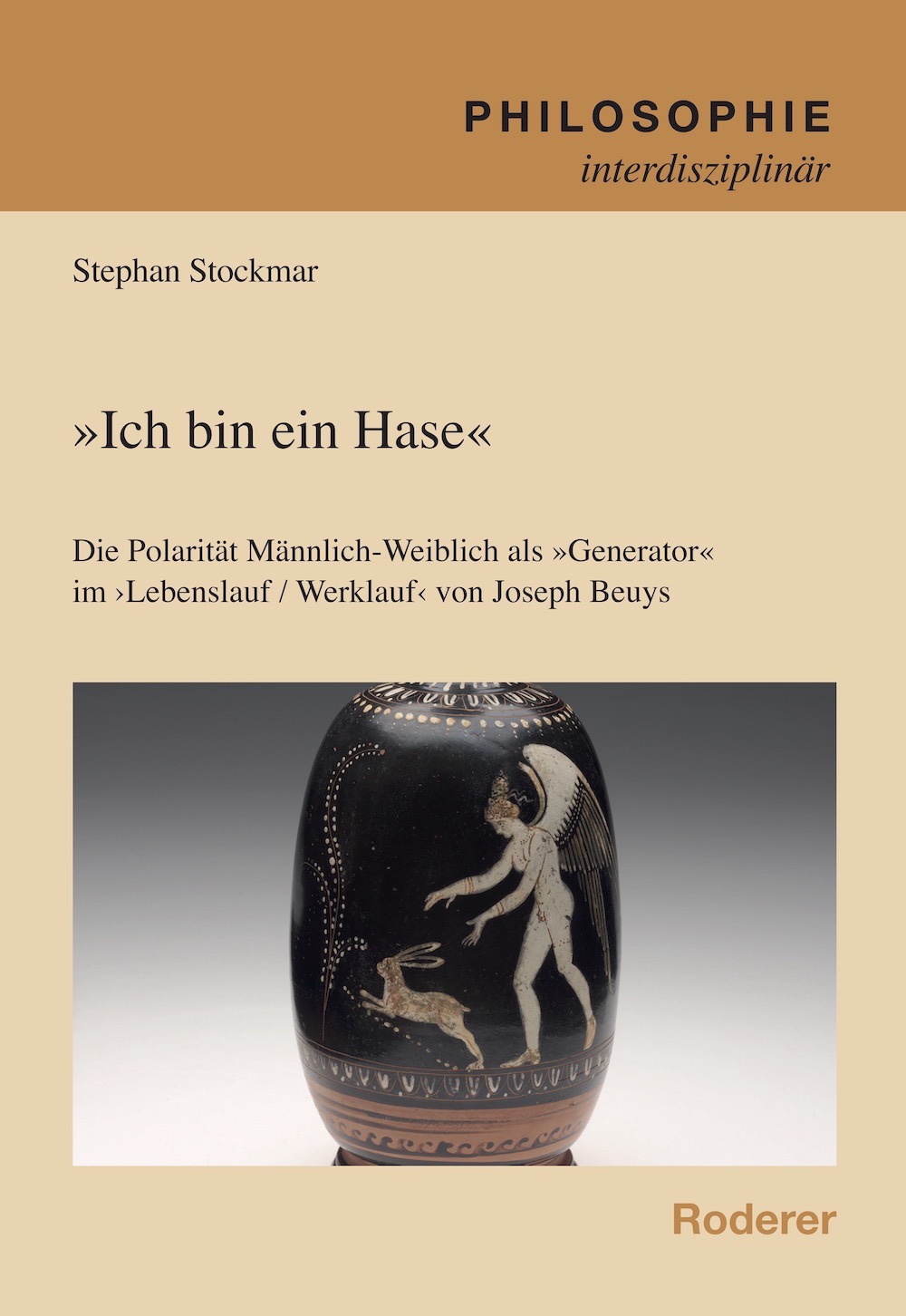

Stephan Stockmar

»Ich bin ein Hase« Die Polarität Männlich-Weiblich als »Generator« im ›Lebenslauf / Werlauf‹ von Joseph Beuys Die Polarität Männlich-Weiblich durchzieht das ganze Leben und Werk von Joseph Beuys – von einem frühen Gedicht, in dem ein Jüngling und eine Jungfrau miteinander sprechen, über Zeichnungen, auf denen er die Geschlechter auf polare Weise charakterisiert, bis hin zu Skulpturen wie ›Jungfrau‹ und ›Bergkönig‹ und manchen weiteren Arrangements. Doch nicht nur in diesen Werken zeigt sich seine Beschäftigung mit der Grundpolarität des Menschseins seit dem biblischen Sündenfall, die in mancher Hinsicht an Jakob Böhmes »männliche Jungfrau« erinnert. Beuys geht noch weitere Schritte in eine existenzielle Auseinandersetzung: Im Rahmen von Aktionen, die bei ihm nie nur Rollenspiele sind, nimmt er als Mann auch Stellungen ein, wie sie für die gebärende Frau charakteristisch sind. Und er identifiziert sich im ernsten Spiel nicht nur mit mit einer weiblichen (Iphigenie) und einer männlichen (Anacharsis Cloots) Figur aus der Mythologie und Geschichte, sondern auch mit einem Tier, dem Hasen, der für ihn Wesensmerkmale beider Pole zeigt: »Also bin ich ein Hase. Ganz einfach. Ich bin gar kein Mensch.« Dabei sucht Beuys in den Polen immer auch das jeweils entgegengesetzte Element, so ein bewegtes Mittleren ausbildend: Der Künstler als Kunstwerk inmitten seines Kunstwerks.

Die Polarität Männlich-Weiblich durchzieht das ganze Leben und Werk von Joseph Beuys – von einem frühen Gedicht, in dem ein Jüngling und eine Jungfrau miteinander sprechen, über Zeichnungen, auf denen er die Geschlechter auf polare Weise charakterisiert, bis hin zu Skulpturen wie ›Jungfrau‹ und ›Bergkönig‹ und manchen weiteren Arrangements. Doch nicht nur in diesen Werken zeigt sich seine Beschäftigung mit der Grundpolarität des Menschseins seit dem biblischen Sündenfall, die in mancher Hinsicht an Jakob Böhmes »männliche Jungfrau« erinnert. Beuys geht noch weitere Schritte in eine existenzielle Auseinandersetzung: Im Rahmen von Aktionen, die bei ihm nie nur Rollenspiele sind, nimmt er als Mann auch Stellungen ein, wie sie für die gebärende Frau charakteristisch sind. Und er identifiziert sich im ernsten Spiel nicht nur mit mit einer weiblichen (Iphigenie) und einer männlichen (Anacharsis Cloots) Figur aus der Mythologie und Geschichte, sondern auch mit einem Tier, dem Hasen, der für ihn Wesensmerkmale beider Pole zeigt: »Also bin ich ein Hase. Ganz einfach. Ich bin gar kein Mensch.« Dabei sucht Beuys in den Polen immer auch das jeweils entgegengesetzte Element, so ein bewegtes Mittleren ausbildend: Der Künstler als Kunstwerk inmitten seines Kunstwerks.

Reihe ›Philosophie interdisziplinär‹ Band 56, Roderer Verlag Regensburg, 310 Seiten, 34,80 EUR

Inhaltsverzeichnis und Einleitung hier.

Bezug hier.

Weiteres zu Joseph Beuys hier.

Zukunftsimpulse im künstlerischen Schaffen Rudolf Steiners.

Ihre Kulturwirksamkeit seit 100 Jahren

Aus: Anthroposophie, Ostern 2025 – Sonderausgabe zum 100. Todestag von Rudolf Steiner

In den beiden Goetheanum-Bauten mit allem, was zu ihnen gehört, hat Rudolf Steiners Kunstschaffen seinen wohl umfassendsten Ausdruck gefunden. Gleichzeitig ist es kaum fassbar, wie ein Mensch zwei so unterschiedliche, ja geradezu gegensätzliche Gestaltungen hervorbringen kann, ohne einen Bruch zu vollziehen. Beide Bauten – das durch Brand zerstörte erste Goetheanum und das von Steiner noch selbst entworfene, heute auf dem Dornacher Hügel stehende zweite Goetheanum – sind Zeugnisse eines Gestaltungswillens, der auf einem konsequenten Entwicklungsdenken beruht, wie es der von ihm zur Erscheinung gebrachten Anthroposophie immanent ist: Einer Entwicklung, die vollendete Blüten hervorbringt, um durch Nullpunkte hindurch immer neue Anfängen zu ermöglichen, ganz im Geiste des Goetheschen Metamorphosegedankens. Jede Erscheinung ist Ausgangspunkt für etwas Neues – in der Weltentwicklung und der geschichtlichen Entwicklung ebenso wie in der biografischen Entwicklung des einzelnen Menschen.

Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Manuskript mit ausführlichen Fußnoten hier.

Goethe und Steiner – ein Universalistenpaar

Aus: Info3, März 2025

Wer sich mit Rudolf Steiner und seiner Anthroposophie beschäftigt, stößt immer wieder auf Goethe. Ihm sind nicht nur seine frühen Schriften gewidmet, sondern er ist durch viele Vorträge und Aufsätze bis zum Ende seines Lebens in Steiners Wirken präsent. Als Goethe-Forscher hatte Steiner auch in der allgemeinen Kultur einen Namen. Die von Anthroposophie inspirierte Naturwissenschaft wird heute noch als Goetheanismus bezeichnet. Und von Goethe hat nicht zuletzt der Zentralbau der anthroposophischen Bewegung, das Goetheanum, seinen Namen.

Wie kam es dazu? Was wäre Rudolf Steiner ohne Goethe? Und ließe sich die Frage vielleicht auch umdrehen: Was wäre Goethe (uns) ohne Rudolf Steiner?

Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Rudolf Steiner (1861-1925), den Begründer der Anthroposophie, kennt man in seinem künstlerischen Werk als Architekten, Bildhauer, Maler und als Autor von Mysteriendramen und Spruch-Dichtungen. Wenig bekannt ist sein Landschaftskunstwerk, das er als Umgebung des Goetheanum in Dornach geschaffen hat.

Rudolf Steiner (1861-1925), den Begründer der Anthroposophie, kennt man in seinem künstlerischen Werk als Architekten, Bildhauer, Maler und als Autor von Mysteriendramen und Spruch-Dichtungen. Wenig bekannt ist sein Landschaftskunstwerk, das er als Umgebung des Goetheanum in Dornach geschaffen hat.